Entrevistas

Malas madres: huella de una justicia patriarcal. El caso de Yolanda Vargas

Compartir

La tormenta se había anunciado con alerta y repiques en el cielo. Era martes 9 de febrero de 2021 y en Salta el pronóstico prometía lluvias de furia. Una mala noticia para quienes habitaban el asentamiento Gauchito Gil, en la ciudad de Colonia Santa Rosa, tres horas y media al noreste de la capital salteña. Ahí, el agua transformaba los pasillos de tierra en zanjones imposibles y se filtraba por los techos de chapa hasta producir un coro de goteras que ensuciaba paredes y alimentaba el moho. El aire grueso de verano, empapado de humedad, le daba fuerza a los hongos que florecían en la piel de los más chicos.

Yolanda Vargas, con 26 años, conocía de memoria el ritual de cada verano: rapar a Melani —la mayor— y a Thiago —el más chico— para que los hongos no los devoraran. Aquella temporada, la micosis venía con saña. Ya había hecho varias consultas en la salita del barrio y planeaba, como podía, llevarlos a un especialista.we

Thiago, con cuatro años, amaba la papa en todas sus formas, pero sobre todo frita. Ese mediodía, Yolanda quiso tentarlo con sopa de maní y papas fritas. Tenía un plan y cero ingredientes: no había papa, no había maní, no había nada. Ni mercadería ni dinero.

Para sostener a sus dos hijos, Yolanda vendía ropa, hacía pan, preparaba sanguchitos y ofrecía todo en la calle. Pero a pesar de su esfuerzo no llegaba a fin de mes. El padre de los niños nunca cumplía con la cuota alimentaria, aunque ella lo había denunciado una y otra vez.

Ese mediodía, decidió salir a pie bajo la lluvia y el lodo, rumbo al único almacén donde podía dejar empeñada su Tarjeta Alimentar a cambio de mercadería. Melani, con seis años y a pocos días de comenzar primer grado, revolvía cuadernos y lápices de colores sobre la cama. Thiago iba a arrancar el jardín. Yolanda los acomodó juntos, la tele prendida en los dibujitos de siempre y les rogó: “No se muevan de acá, enseguida vuelvo”. Se envolvió en una bolsa de basura a modo de piloto y cruzó el vendaval.

Treinta minutos, tal vez cuarenta. Eso tardó en conseguir el maní, las papas y algo de harina. Regresaba cuando le sonó el celular. Una voz nerviosa le advirtió que su casa ardía en llamas. Mientras corría en el fango, Yolanda no tenía forma de imaginar que en pocos minutos estaría presa, acusada de haber provocado la muerte de sus hijos.

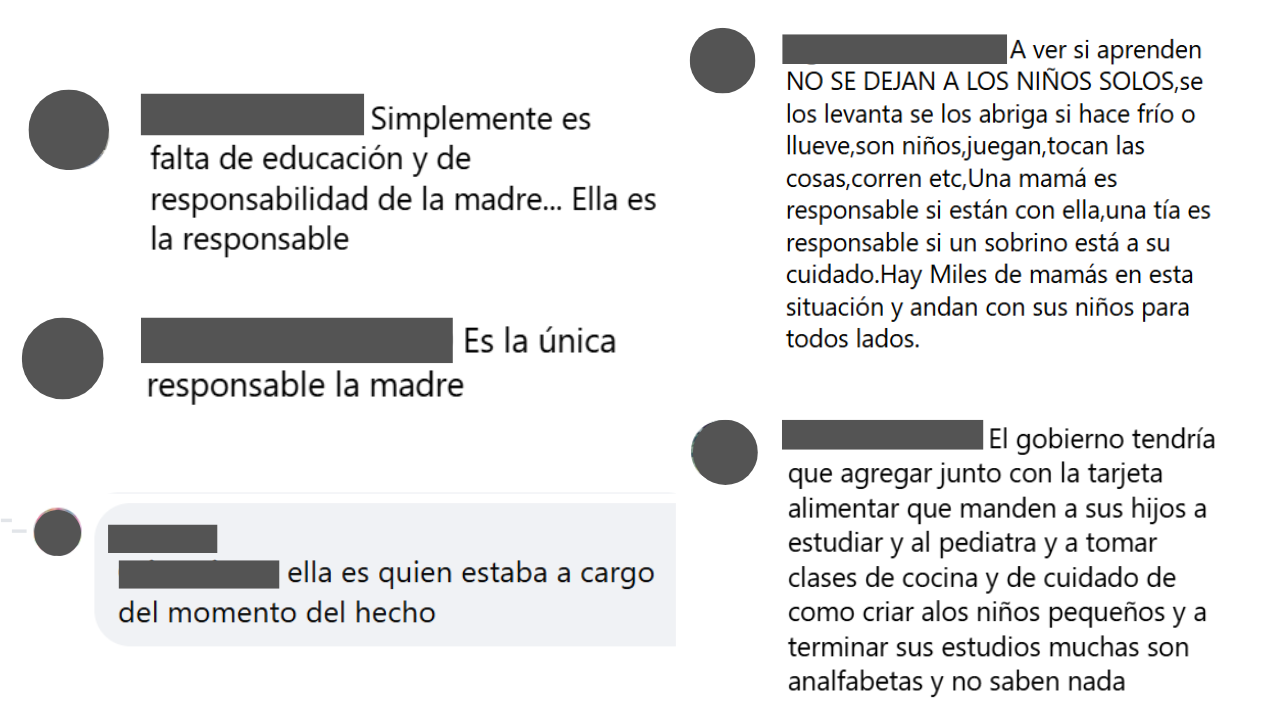

El incendio, según el peritaje de Bomberos, se originó por una falla eléctrica en la entrada de la habitación donde Thiago y Melani esperaban. El fuego y el humo terminaron con sus vidas. Cuando Yolanda llegó, varios vecinos intentaron agredirla. La furia se expandiría después, potenciada por titulares y posteos: un linchamiento verbal que se prolongó en redes sociales y en noticieros.

El tono aleccionador, los prejuicios, las demandas sin fundamento estaban a solo un clic de distancia para cualquiera que quisiera opinar. “Al morir mis hijos en un incendio, la vida ya me condenó a perpetuidad”, afirmó Yolanda en numerosas entrevistas. Pero la justicia salteña, ajena a sus palabras, tenía su propia mirada y las herramientas para convertir esa sentencia personal en un castigo real.

LA ACUSACIÓN CONTRA YOLANDA Y EL PROCESO PENAL

Después de perder a sus hijos, en lugar de recibir apoyo o asistencia, la fiscalía acusó a Yolanda por el delito de “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo”. Este tipo penal, previsto en los artículos 106 a 108 del Código Penal, contempla penas de hasta veinte años de prisión para padres que dejen a su suerte a sus hijos, si como consecuencia de ello se produce la muerte.

El proceso penal se extendió por más de cuatro años. La acusación no solo mostró una desconexión con la realidad de las madres que viven en condiciones de vulnerabilidad, sino que también evidenció el abandono estatal al que están sometidas. Como de costumbre, la justicia, teñida de un sesgo de género y de clase, optó por criminalizar la pobreza antes que reconocer sus causas estructurales. Así, se ignoraron derechos tan básicos como el acceso a una vivienda digna, una cuota alimentaria y un acompañamiento integral para la crianza, hasta que fue demasiado tarde.

En la vida diaria de Yolanda, como en la de tantas otras mujeres, la sobrecarga de ser madre, trabajadora y cuidadora recaía exclusivamente sobre sus hombros. Sin una red de apoyo familiar o social que le permitiera delegar el cuidado de sus hijos y ante la falta de alimentos en su hogar, tuvo que dejarlos solos para salir a comprar comida bajo la lluvia torrencial de aquel día y pagó un precio demasiado alto por una decisión que, en un contexto de mayor contención, quizás ni siquiera habría sido necesaria.

En 2025, el Tribunal de Juicio Sala 1 del distrito judicial de Orán resolvió sobreseer a Yolanda por la aplicación de la pena natural, al entender que la muerte de Thiago y Melani fue un castigo suficiente: privarla de su libertad no repararía el daño, sino que añadiría más sufrimiento de manera innecesaria.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA JUSTICIA

La perspectiva de género es una herramienta de análisis que permite visibilizar las desigualdades estructurales e históricas que afectan a las mujeres y a las diversidades. Su potencial transformador, lejos de ser un simple eslogan, debe reflejarse en todas las áreas de la vida social, incluida la administración de justicia. Aplicarla no supone un trato privilegiado para las mujeres, sino garantizar que las normas y principios jurídicos se interpreten considerando las formas de discriminación y exclusión que muchas de ellas sufren. Solo así es posible evitar que el propio sistema judicial perpetúe esas violencias.

En Argentina, la Ley 27499 –conocida como Ley Micaela– establece la capacitación obligatoria en géneros y violencia contra las mujeres para quienes se desempeñan en la función pública, incluidos los tres poderes del Estado. Para el Poder Judicial, la formación en perspectiva de género es vital: de nada sirven leyes avanzadas si sus operadores insisten en lecturas androcéntricas que revictimizan y silencian. Además, es imprescindible incorporar el marco normativo internacional —la Convención de Belém do Pará, la CEDAW, las recomendaciones de la Corte IDH y la ONU— para asegurar el acceso a la justicia sin sesgos.

Pese a contar con una extensa legislación que consagra la igualdad de género, la brecha entre lo legal y su aplicación es alarmante. El caso de Yolanda es un ejemplo doloroso: en vez de recibir protección, se la criminalizó. Esto evidencia un patrón: a menudo, la justicia se enfoca en cuestionar la “buena o mala madre” en lugar de analizar las condiciones materiales en que se ejerce la crianza. Mientras tanto, las políticas de género sufren recortes y el desfinanciamiento golpea a quienes más necesitan el apoyo estatal.

¿CÓMO SON LAS MUJERES QUE ESTÁN PRESAS?

Las estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) corroboran que la selectividad del sistema penal recae especialmente sobre mujeres y disidencias en situación de vulnerabilidad social y económica: el 62% de las personas privadas de la libertad que pertenecen a este colectivo estaban desocupadas antes de su detención, y en su mayoría solo alcanzaron estudios primarios o secundarios incompletos.

Estos registros no contemplan cuántas tienen hijos a su cargo, pero distintos estudios indican que la gran mayoría son madres de familias monoparentales, como Yolanda, en las que las tareas de cuidado y el sostén económico descansan únicamente en ellas.

El encarcelamiento de mujeres afecta de modo diferenciado a sus familias. Históricamente, se ha delegado casi en exclusividad el cuidado del hogar y de los hijos en la figura materna. Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (2019) muestra que, ante la detención del padre, el 84% de los niños queda con la madre. Pero si es la madre la encarcelada, menos del 20% de los padres asume la responsabilidad de sus hijos. Para esas mujeres, la prisión no solo implica el encierro, sino también la ruptura abrupta de la rutina familiar y la incertidumbre de quién cuidará a sus hijos mientras ellas estén tras las rejas.

El caso de Yolanda demuestra la intersección de múltiples violencias: la pobreza, la omisión del Estado y el sesgo judicial que busca castigar a quienes osan “equivocarse” mientras cargan solas con el peso de la supervivencia. En un sistema que prioriza la imposición del castigo antes que las causas estructurales de la exclusión, seguirán existiendo nuevas “Yolandas” si la justicia no adopta una perspectiva de género real y si el Estado no enfrenta su responsabilidad de garantizar derechos básicos.

En este 8M, conviene preguntarnos, con urgencia y sin eufemismos: ¿en dónde ponemos nuestros prejuicios? ¿Cómo juzgamos a las mujeres pobres que cuidan, crían y trabajan en un país que, en tantas ocasiones, les da la espalda? Y, sobre todo, ¿qué estamos haciendo para que no haya más madres solas y sin recursos, acorraladas por un sistema que, en lugar de comprender, las condena?

Fuentes:

Procuración Penitenciaria de la Nación (2023) Informe Anual. La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina.

Disponible en https://www.ppn.gov.ar/pdf/publicaciones/Informe%20Anual%202023.pdf

Procuración Penitenciaria de la Nación (2019) Más allá de la prisión: Paternidades, maternidades e infancias atravesadas por el encierro

Disponible en https: //ppn.gov.ar/index.php/institucional/noticias/2459-mas-alla-de-la-prision-paternidades-maternidades-e-infancias-atravesadas-por-el-encierro-2

Dirección Nacional de Política Criminal en materia de justicia y legislación penal (2023). Niños y niñas que conviven con sus madres privadas de libertad (2018-2022). Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) Ministerio de Justicia

Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/11/informe_ninos_y_ninas_en_contexto_de_encierro_2018-2022.pdf